【レポート】なぜ外国人を雇用すると売上が伸びるのか?(農業編)

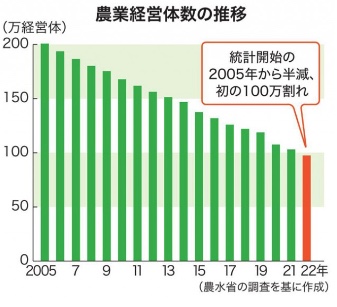

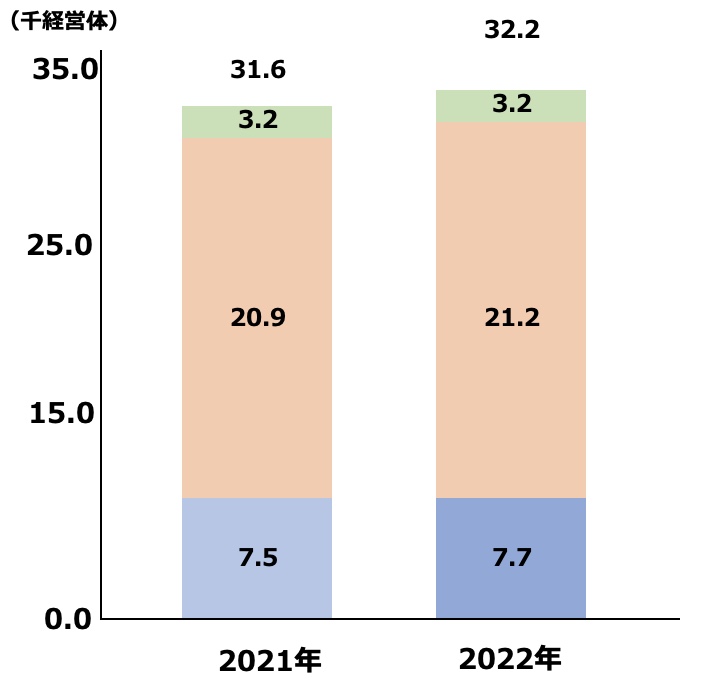

農業の危機が叫ばれてから早30年。就農人口は減少し続け、2022年に97万5100と、初めて100万を割り込みました。

農水省の令和4年農業構造動態調査結果(令和4年2月1日現在)では、同調査を始めた2005年の200万9380から、わずか20年足らずで50%以上減少しています。

しかし一方で、積極的に外国人の若手人材を採用し、年々売上をアップさせている農業法人経営者もいらっしゃいます。

この外国人採用と売上アップのカラクリについて解説します。

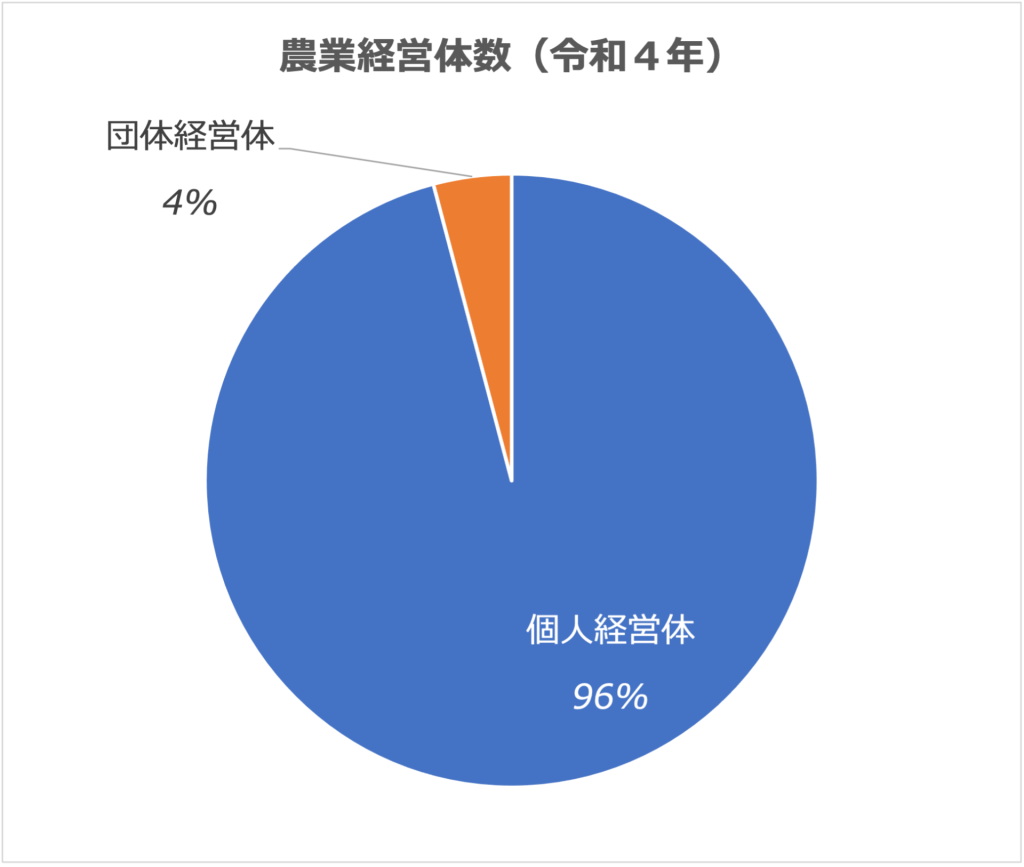

1. 農業従事者の95%は個人経営

サステナビリティ(持続可能)な社会を作ろう、SDGsなど、資源保護、食料自給率の改善など、若い人たちも農業の重要性を感じ、農業ビジネスに参入したいと思う「新規就農希望者」も増えています。

一方、農業従事者は100万を割り込み、その大半の93.5万(95.8%)は個人経営です。農業法人などの組織や団体は、わずか4万程度。今後、個人経営の高齢化が促進すると、さらに農業従事者は減少することが容易に予想されます。

なぜ、若い人たちに農業が注目されているのに、農業従事者が増えないのでしょうか?

■法人化している農業経営体数

2. 農地法が阻害要因

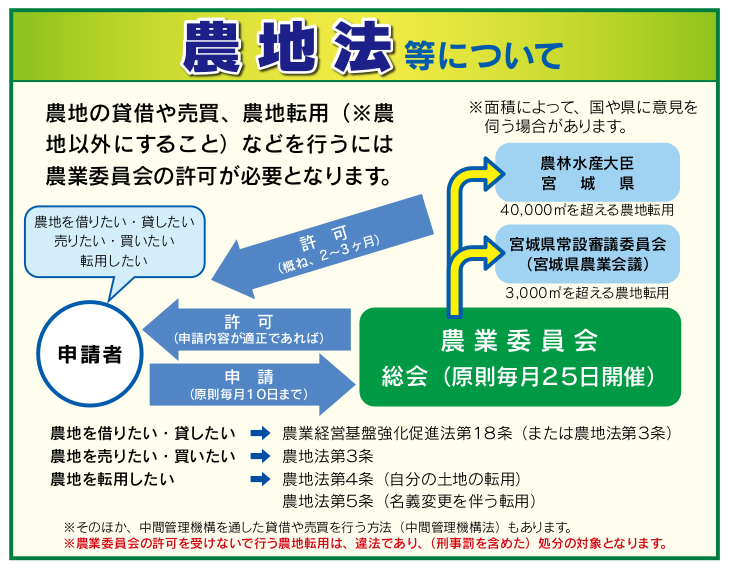

日本の農業は、海外からもかなり閉鎖的と言われており、農業自由化は、国の保護政策の下、簡単に農地を流通させたり、購入したり、転売することができません。

新規就農を希望しても、農地が手に入らなければ、作物は作れない。この基本的なビジネス構造が実現できないのが、農業ビジネスの大きな壁です。

農業従事者が減少すると、それまで農作物を作っていた農地は放置され、休耕地となります。本来であれば、この休耕地を新規収納者に売れば、農業の継続につながりますが、農地法では農業従事者100万以下の対象しかいない、かなり狭い市場になっています。

そのため、農業従事者は安く、好条件で農場を買ったり、借りたりすることができるので、農場を広げやすくなります。

つまり農場が拡大すると農作物の収穫量が増える。増えると売上拡大に貢献する、というビジネスモデルが機能します。

3. 需要を取り込み農地を拡大

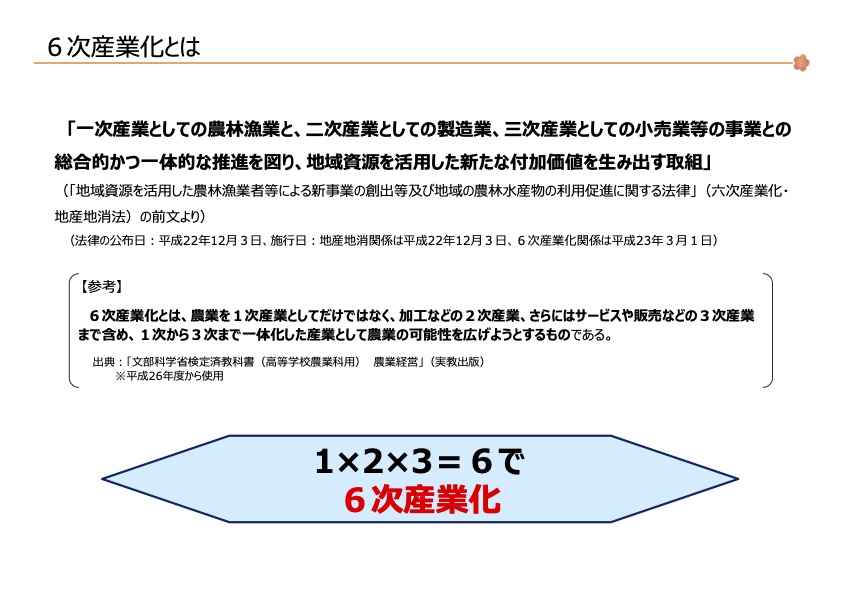

これまでの農業では、収穫したものは全て、農協に販売委託をするか、買い取ってもらうという「生産」だけを行うビジネスモデルでした。しかし農業法人は自ら、売り先を開拓し、その需要に合わせて「生産」「加工」「販売」と、一般的な製造業と同じビジネスモデルを実施しています。

例えば、小売・流通業、食品加工業、食品製造業、外食業など、定期的な収穫物の納入先を確保し、さらに需要を拡大させています。先に需要ありきで、安心して収穫量を増やすこと=売り上げを増加させることが可能です。

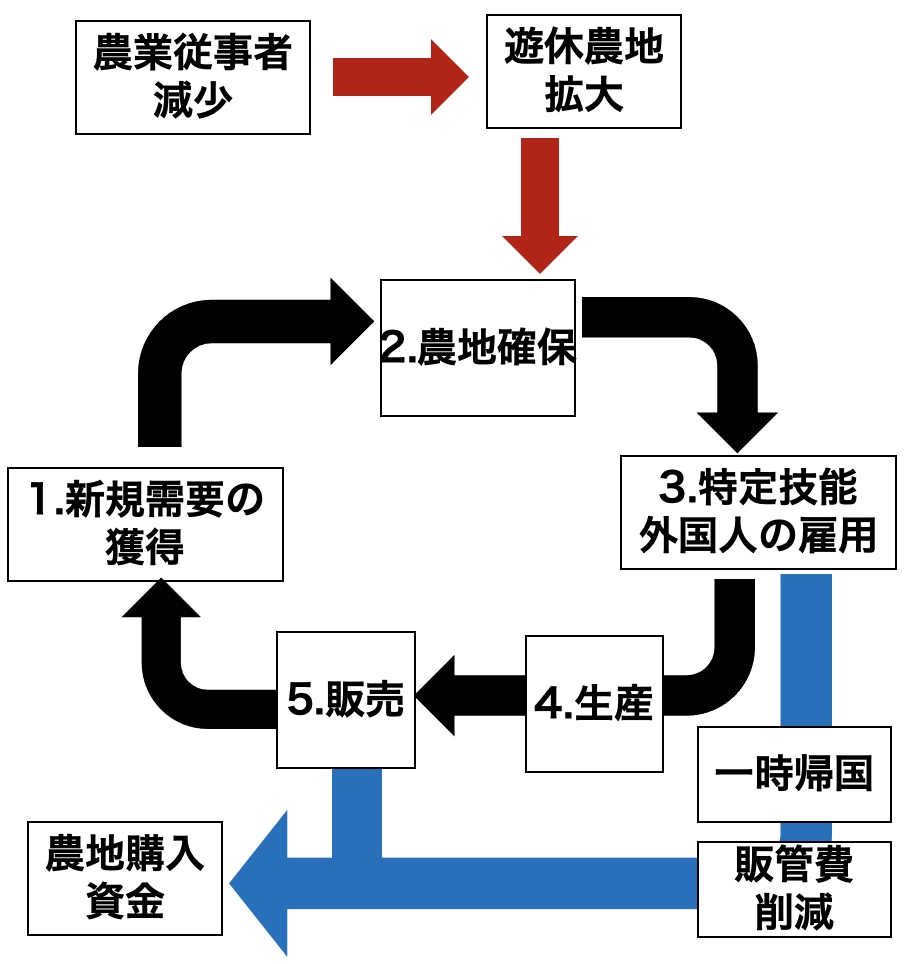

新規の需要が確保できれば、計画的に農地を確保し、農作物を生産し納入します。この繰り返しによって、売上の純増構造が構築できる訳です。

しかしここで課題になるのが生産者、つまり農業従事者の確保です。農地は農業従事者の減少と高齢化の促進で、遊休地が増加するため、比較的確保しやすいです。しかし、そこで働く農業従事者は減少の一途を辿っているため、求人をしても確保が難しいです。

そこで農業従事者に外国人雇用で代替し、さらに事業を拡大しているわけです。

4. 人数制限がなく、販管費も削減可能な「特定技能 外国人」

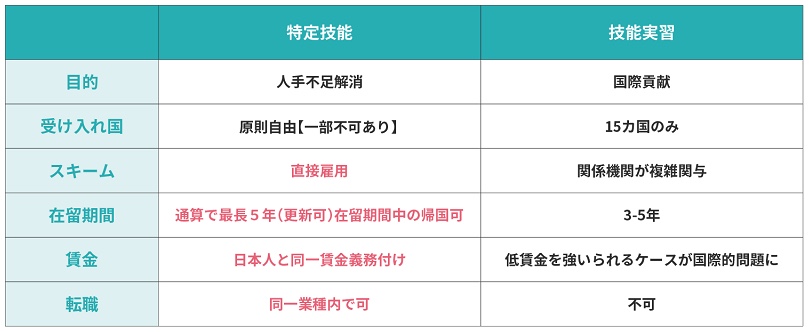

但し、外国人の雇用でこれまで主流だった技能実習生は、名前の通り「実習」ですので、労働者ではないです。そのため、実習には指導員が必要という理由で、従業員数に応じて、受け入れ人数が制限されています。技能実習生の受入の場合、新たな農地を確保しても、そこに見合う人数の確保が難しく、事業拡大は限定的でした。

しかし2019年に新設された「特定技能」外国人の場合、「労働者」として勤務をするため、人数制限がありません。

つまり需要が増えた→農地を拡大→特定技能外国人を採用→売上拡大というサイクルが可能になります。

また特定技能外国人は、日本人と同じ待遇で勤務するため、きちんと評価し、昇給や賞与、昇格などの処遇を行うことで、定着はもちろん生産性も向上します。

それに、特に北海道など、冬季に農場が使えない農閑期には、一旦帰国することも可能です。

帰国中は給与も、社会保険料も不要になるので、販売管理費が大幅に削減することも可能です。経営効率が上がり、さらに農地確保の投資資金が生まれる訳です。

このようにして、農業従事者の減少→遊休農地の拡大→農地価格の低下→農業法人による農地確保→特定技能外国人を雇用→売上拡大→事業資金増加→更なる農地拡大と、現在の状況が続く限り、特定技能外国人を雇用する農業法人の売り上げが上がり続けるという現象が生まれています。